Special #1

DUENDEのものづくりの

プロセス&ストーリー

酒井浩二氏が語る、

DUENDEのものづくりの

プロセス&ストーリー

text & photograph 加藤孝司

機能的でありながらシンプルなフォルム、時を経ても色褪せることのない現在進行形のデザイン。DUENDEは、デザインの普遍的な価値をもち、あらゆる生活のシーンに溶け込む、使い勝手のよいプロダクトがラインナップされているオリジナルレーベルである。

そんなDUENDEの製品はどのように生まれているのか。普段はあまり知ることのできないものづくりの裏側について、商品開発を担当しているメタルワークス代表の酒井浩二氏に話を聞いた。

本質を追求したデザインが生まれる現場

酒井さんのお仕事と、DUENDEの商品開発に携わるようになったきっかけを教えてください。

インテリアブランドDUENDEの生産およびエンジニアリングをしています。

ぼくがDUENDEに関わるようになった2003年ころは、DUENDEのロゴデザインも担当したデザイナーのロスミクブライド氏の商品である「コマンドシット」はありましたが、他の商品はほとんど無く、ちょうど、プロダクトデザイナーの真喜志真美さんにデザインを依頼したラック「WALL」の開発に取り組んでいました。

国内での生産ではどうしても価格的に見合わないということで、海外生産を検討しているタイミングでした。

そのころぼくはメタルワークスという会社を立ち上げ、デザイン関係の商品開発に関わっていました。

海外での家具の生産管理の経験があり、金属製品の生産が得意であるということで、知人の紹介でDUENDEの運営会社と繋がりました。

もともと無印良品の家具部門の生産管理の仕事をしていた経験もあり、デザインがいくらよくても日常的にしっかり使えなければダメ。

という考えのもとモノづくりに取り組んでいました。

そのとき初めて目にした「WALL」のファーストサンプルは、ぼくにとっては製品として未完成なモノという印象でした。

これからそれをDUENDEの商品として量産化することを目的に、どうやって改良していこうかというところからDUENDEでの仕事がスタートしました。

それが2003年のことです。

※2024年追記

[生産終了のお知らせ]

この製品は20年前にデザイン・設計されたもので、当初の開発では何度も試作を重ね、台湾の協力工場のもと一度も仕様変更をすることなく作り続けて頂きました。

お世話になっていた工場の社長が他界され、オリジナル仕様での生産が困難となりました為、WALL RACKは廃盤とさせて頂きます。

DUENDEでのものづくりのプロセスを教えてください。

DUENDEのものづくりのプロセスには大きく分けて二つあります。

まず、デザイナーがオリジナルで作ったプロトタイプを、発表する展示会などで見つけ、それをDUENDEのオリジナルとしてつくりましょうというやり方がひとつ。

その代表的な例が、「STAND!」(2003年) や「TUBE & ROD」(2014年) などの製品です。

その場合、デザイナーにより完成されたプロダクトを、DUENDEのラインナップとして販売していく為に、ある程度の数量をまとめて生産することが目的となります。

もうひとつは、こういうものがあったらいいねとDUENDEが思うモノ、そのような具体的な使用用途が決まった製品のアイデアをデザイナーに投げかけ、DUENDEの製品として製品化していくことです。

ぼくの仕事は、「DUENDEらしい」というモノと出合ったときにはじまります。

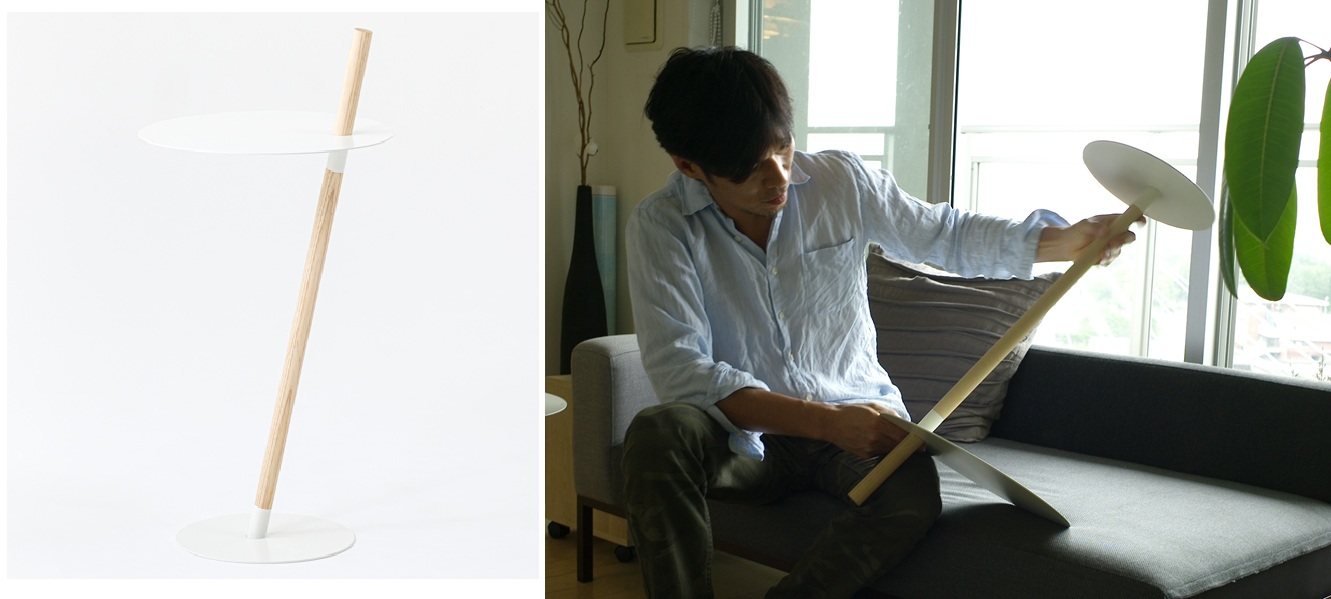

建築家の芦沢啓治氏がデザインした「TRE」(2011年) は、3点留めの脚部が特徴的なサイドテーブル。金属のパーツと、そこに接続する木のパーツのバランスを何度もスタディした。写真のものは製品化する前のプロトタイプ。製造はシンプルだからこその難しさがともなうものだったという。

そうなったときに、携わる人で共有する「DUENDEらしさ」というものが重要になりますね。

それは重要ですね。

言葉にするととても難しいのですが、DUENDEらしさとはまず

デザインがシンプルでかつ機能的であること。

そして流行ではなく普遍的なものであること。

いつでも新しいと思えるもの、古くならないデザイン。

そういった意味では「STAND!」や「WALL」は、機能最優先に考えられたものですが、20年先にこれを見た人も、きっと古くさいとは感じないのではないでしょうか。

世の中にはデザインは良いけれど、使いにくいモノもあります。

ですが実際に使う製品であることを考えた場合、デザインを優先して、機能がいまひとつというのはぼくは少し違うと思っています。

家具や雑貨など実際に使用する商品は、オブジェではないのであくまで使い勝手がいいことが大事です。

逆に” 機能的 ” ということが前提としてクリアできていて、しかもデザインが良いということDUENDEにおいては大切だと考えています。

それとデザインの本質を考えるのもDUENDEの存在意義のひとつとしてあります。

例えばDUENDEの「TUBE & ROD」というサイドテーブルがありますが、見た目にはこのテーブルを構成する要素は、それが成立する天板、ベース、支柱という最低限のパーツしかありません。

このような究極にシンプルな構造でテーブルって成り立ってしまうんだ、という驚きがこのテーブルのデザインにはあります。

そういったミニマルデザインというものに対する本質的な部分もわれわれが考えるDUENDEっぽさ,

DUDNDEらしさ、であると捉えています。

STAND!やWALLがそうですが、10年前につくったものであるのに、懐かしいではなく、つねに現在進行形であり、未来形である。

そして単なるスタンダードとも異なっている。それはある点ではモダンデザインの原点であるバウハウスのデザインに通じるものを感じますね。

そうですね。すべてがそうとまではいいませんが、そういう普遍的な価値を持ち得るものをDUENDEとしてつくっていきたいという思いはあります。

その場合に重要になることとはどのようなことでしょうか?

つくり手側のスタンスからすると、デザイナーがつくったたった一つの手作りプロト製品を、みんなが買えるDUENDE製品としていかに量産化するかということがポイントのひとつとなってきます。

そしてそれがユーザーにとって使いやすく、価格的にも買いやすい妥当な金額であること。

それは、売れる=デザインのクオリティが高い、そして製品としての品質、価格を含めて

『多くの人に喜んでもらえるモノ』をつくりたいと思っているぼくのベーシックな考えです。

スチールという素材。DUENDEとしてのものづくりについて。

DUENDEの製品の多くに使われているスチール素材の面白さについて教えてください。

まず材料として、木の場合はある程度の太さがないと強度的にもちません。

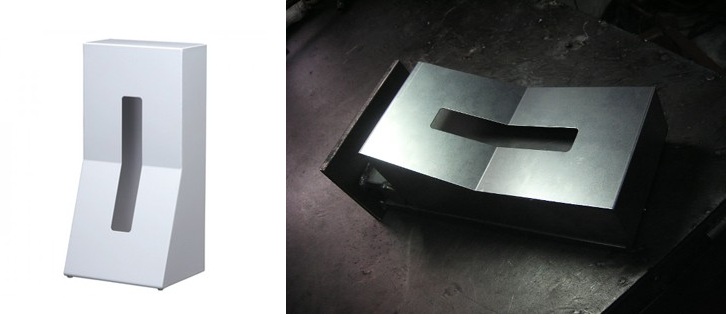

ですがスチールの場合は1mmの板であっても、ぐるっと筒状にすると何十倍もの強度をもつ魔法の材料なんですね。同じ平らな板でも90度に折り曲げることで、建物の構造材にも使われるL字アングルのように強度を持たせることも可能です。

意匠的にはスチールを用いることで、薄くしたり、細くすることが可能であったり、金属ならではのメリットがあります。

子供のころ「超合金」のおもちゃが流行しましたが(笑)、金属ってなんかずっしりしていてカッコいいじゃないですか。

もともとぼくの中に金属という素材に対する憧れがあったのと、ものをつくる仕事をするようになってから、その中でもデザインをシンプルにミニマルに構成する構造材としての金属に魅力を感じていました。

金属という素材は、木と違って経年変化や味がでない素材と思われがちですが、実は使っているうちにピカピカになったりくすんできたり、素材感が増してくる素材でもあると思います。

確かにそうですね。金属に浮き出てくる錆も、製品としてみたら悪なのですが、素材としてみたら素敵なんですよね。

酒井さんが生産管理を手がけられて来た「WALL」シリーズや「STAND!」は、DUENDEの中で定番の人気商品ですが、これらを形にしていく上で苦労された点や、見どころを教えてください。

「WALL」に関しては最初のファーストデザインではラックを構成するパイプの太さが15mmだったのですが、生活の中でものを収納する棚として強度を確保する為にパイプの厚みや太さを少し変更して制作するなど、デザイナーとともに何度もスタディを重ねました。

それは本当にこれを制作してくれた工場のスタッフから苦情がでるくらい(笑)、何度も試作を繰り返しました。

ですが、途中で妥協せずに皆が納得する形で世に出すことが出来たからこそ、発表から10年たった今でも、ユーザーの皆さんに支持される製品になったのだと思います。

「STAND!」に関しては、日本の職人が手作りで作り上げたプロトタイプが完璧な仕上がりだったので、それが量産できる体制になるまで何度も失敗をし、不良品もたくさん出来てしまいました。ロスが出なくなるようになるまではかなりの時間が掛かりました。

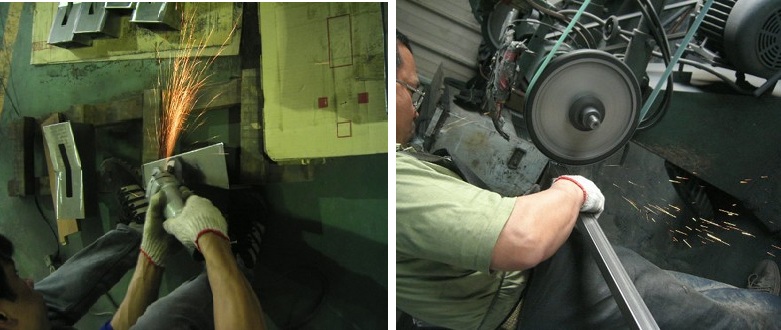

台湾の工場での生産風景。現地の職人とのコミュニケーションもよい製品づくりのための酒井さんの大切な仕事。

DUENDEはおもに台湾で生産されていますが、異なる国の文化や言語の壁など、難しさはありませんでしたか?

DUENDEの日本以外での製造拠点を考えたときに、まず直接コストに乗ってくる輸送コストを考えるとアジア圏が理想です。

その中でも台湾や中国、タイ、マレーシアなどの選択肢があるわけですが、台湾のものづくりは日本人のものづくりの背景や考え方と、とても似ています。

仕事は細かく、丁寧であり、チャレンジ精神をもっていて、基本的に真面目です。

DUENDEの製品特性や、一度の生産数量、定期的に今後生産を頼む前提で考えると、個人的にも以前から関わりがあった台湾が最適だと思いました。

ぼく自身、実際に生産を依頼している台湾を訪問の際は、ミーティングルームに行くよりもまず先に、ものづくりの現場である加工現場に挨拶に行きます。

そうすることで、今はどんな製品を製造しているのか、どのような機械でどんな加工をしているのか、またいま手がけている試作にはどういう技術を施しているか、ぼく自身がより具体的に知ることができます。

見慣れた顔のスタッフが製作に携わり、手を振ってくれているか。ここは実は重要なポイントで、知っている顔はこちらの要求している品質を理解してくれているスタッフだということです。

また、言葉に関しては、紙にイラストを書いてこの部分の角度が狂ったらダメだとか、本生産開始前には必ず一緒に現場に入り込んで、この箇所を押さえて溶接したほうがいいだろうとか、実際に寸法をノギスで測って機械を調整しながらプレスの最終設定を決めるなどすれば、言葉は、ダメ、もうちょい、OK!程度しか必要のない場合の方が多かったりします。

生産を管理する人間としてはそこを解っていることが大前提であり強みになるのではないでしょうか。

商品開発では、具体的にはどのようなことをされているのでしょうか。

これまでお話してきたように、デザイナーが作ったプロト製品をもとに、それを量産できる設計に変えていくことが中心になります。

製品の見た目のバランスなど、デザイナーのデザインコンセプトはそのままで、使われ方や、構造、耐久性を考えて、その製品の実際的な生産方法に落とし込みます。

ここにおいても重要になってくるのが、いくら加工に手間がかかっても、デザインのポイントとなる見え方や仕上げは一切妥協しないことです。

生産管理のぼくの仕事としては、彼らが考えたデザインは変えずに、設計や構造的な面から、一番適正なつくり方を模索して正解を見つける事、実は僕にとってはそこが一番面白いところなんです。

ぼくは、デザイナーではありません。

『デザイナーが考え抜いてたどり着いたそのデザイン』

をいかにそのまま、適切に製品にするか、そこに命をかけているのです。

それこそがデザイナーとものづくりの現場をつなぐ酒井さんのお仕事において大原則なわけですね。

それはDUENDEの世界観をつくっていく上での大切なルールのひとつです。

先ほどDUENDEの製品のものづくりのプロセスには二つあるといいましたが、その二つに共通することなのですが、デザイナーが完成品としてプロトタイプを制作したものや、あげてきたデザインに関しては、その過程でさまざまな試行錯誤があったはずなんです。

そこにはここだけは絶対にゆずれないというデザインや製品のポイントがあるはずです。その絶対にゆずれない部分をデザイナーに確認しつつ、デザインに影響しない部分で製品の構造をより確実に担保するために、考え、生産現場とも相談し、製品化する。

デザイナーが考えたデザインの”守るべき”デザインは、生産の人間は絶対に犯してはならない。

いくらコストをおさえるためであっても、デザインのポイントを変更してまでそれをすることはDUENDEのモノつくりではあり得ないと思っています。

DUENDEのラインナップで今後加えていきたいものはありますか?

本棚を加えたいですね。本当にシンプルでかつ機能的なデザインのものがあったらと思います。

どなたかデザイナーさんがDUENDEらしい本棚のデザインを持ち込んでくれたら嬉しいですね。

酒井さんが自宅で愛用している「STAND!」の無塗装サンプルと、サイドテーブル「TUBE & ROD」。

つくり手として、一人のユーザーとしてのDUENDE。

ご自身の生活のなかにも、DUENDEの製品を取り入れているそうですが、実際に使われてみていかがですか?感じることなどがありましたら教えてください。

実際にものづくりに携わっていると、インテリアショップで家具などをみたときに、ここをこうすればもっとよくなったのに、と思うことがたまにあります。

DUENDEの製品の場合は、もちろん個人的な感想になりますが、暮らしの中に置いたときに、この製品はこの部分がいいんだと思えるのが嬉しいです。

昔つくった製品でも、そのものづくりの背景を知って生産に携わって来たので、ふと、やっぱりこれいいよなと素直に思うことができます。

なるほど。実際にDUENDEを使っているからこその気づきはありますか?

例えば、こうだったらいいのにと思うことはありますか?

DUENDEに関してはそれはありませんね。

構造も含め製品化に際して機能面で一部デザイン変更をお願いした製品についても、デザイナーさんに納得してもらうまで妥協はしてきませんでした。

ですので、こうだったらいいのにと思うことがないのが、生産に携わる人間としてひとつの誇りです。

ですからDUENDEに関しては、カラーバリエーションを増やすことはあっても、発表後、デザインも含め構造仕様等、これまで全く手を加えていない製品ばかりです。

DUENDEに関しては製品化された時点で、工業製品として完成品であると?

はい。ぼくの役割はそこだと思うんです。

どうやってつくるのがその製品にとって一番最適か。

デザイナーが描いたデザインは崩さないということが大前提なのですが、部材の厚みや加工法、溶接のしかた、組立方法などいくつかつくり方があるなかで、どの方法なら生産においてロスが出にくいか、誤差が出ないか、溶接時の変形を抑えられるかなどを考え抜いて決定する役割がぼくにはあると思っています。

では最後の質問です。つくり手だからこそ見えてくる、ものづくりの背景を知っている酒井さんご自身が、日常使うものを選ぶときの基準を教えてください。

個人的なものを選ぶ基準は、一番は見た目ですね。

それは全体のバランスだと思うのですが、例えば車であれば、最新のモデルであるとか、速いとか、燃費がいいなど、選択肢はいくつかあると思うのですが、ぼくの場合それはデザインです。

それが全てのものを選ぶときにも通じていて、毎日使ったり、目にするわけですから、見た目が好きなデザインであることが大前提です。

そうやってものを見ていくと、これをつくるために、何度もトライ&エラーを繰り返したんだろうなとか、生産者目線でみてしまいます(笑)。

どんな人がつくったかまでは分かりませんが、それを想像するのも楽しいです。

DUENDE製品を手にしてくださったみなさんが、このデザインが生まれた背景を想像しながら、DUENDEを暮らしのなかに取り入れて楽しんでもらえたら、生産にたずさわる人間の一人としてとても嬉しく思います。

酒井浩二

子供の頃の得意科目 : 図工

昔からの傾向 : 物を切ったり削ったり、自分で加工してみる、壊れたモノはすぐに捨てずにとりあえず分解して直してみるなど

経歴 : どんな仕事が自分に合っているのか20代は暗中模索、1997年頃からなんとなく興味を持っていたインテリア・モノつくりの仕事に携わる

特徴 : 自分が納得しないと進めないタイプ、時間を顧みず現場ではしつこく質疑応答を行う

2003年 独立

2004年 金属好きを理由に㈱メタルワークス設立